[대재난에서 배운다] ‘도심 대재앙’ 막아라…문부성 산하 지진본부 매월 대책회의

수정 2014-07-25 04:16

입력 2014-07-25 00:00

(하) 도쿄 지진조사추진본부를 가다

환태평양 조산대에 속해 있어 대규모 지진을 여러 차례 겪은 일본은 많은 이의 생명과 재산을 순식간에 앗아 가는 지진의 피해를 최소화하기 위해 노력을 거듭해 왔다. 일본 지진대책의 브레인 역할을 하는 지진조사추진본부도 그런 노력의 일환이다. 이달 초 이곳을 찾아 일본 정부의 지진대책 현황에 대해 알아봤다.

미야기 AP 연합뉴스

본부는 정책위원회와 전문위원회인 지진조사위원회로 나뉘는데, 전국의 현장에서 보내온 지진관측 데이터와 연구 조사 결과를 근거로 지진대책을 수립한다. 지진조사위원회는 매월 한 번씩 회의를 열어 지진대책을 점검한다. 총리가 의장을 맡아 방재 기본계획을 작성하고 중요 사항을 심의하는 내각부의 중앙방재회의가 헤드쿼터 격이라면, 이곳은 브레인을 담당하고 있는 셈이다.

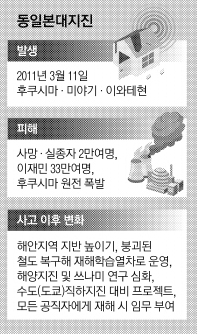

전 세계적으로도 지진대책에 있어선 타의 추종을 불허하는 일본이지만 인간의 능력을 초월하는 자연재해에는 필패할 수밖에 없다. 본부 사무국에서 일하는 구리스 세이코 문부과학성 지진방재과 기획조정계장은 “본부가 설립된 이후 가장 큰 지진이었던 동일본대지진의 대책에 대해서는 성공했다고 할 수 없다”고 말한다.

일본은 전국 2000개 지점에 지진 관측기를 설치해 축적된 데이터를 바탕으로 지진 발생을 예측하는데, 2011년 동일본대지진의 경우 진원이 육지가 아닌 해저인 데다 잇따라 일어난 연동형 지진이었다.

과거 데이터상으로는 이렇게 큰 지진이 올 거라고 예측할 수가 없었다. 이 때문에 동일본대지진에도 속수무책이었고, 근처 후쿠시마현에 있는 후쿠시마 제1원전의 수소 폭발이라는 전무후무한 사고도 미리 막을 수 없었다.

동일본대지진에서 뼈아픈 교훈을 얻어 본부는 사고 발생 직후인 4월 지진대책을 재검토하고 6월 해구형지진 장기관측 분과와 쓰나미 평가부를 새로 만들었다. 현재 중점을 두고 있는 것은 시코쿠 남쪽의 ‘난카이 트라프’ 지역과 동일본대지진이 일어난 도호쿠 지역이다. 난카이 트라프는 해저 4000m에서 진도 8~9 정도의 강진이 일어날 것으로 예상되는 곳으로, 100~200년 주기로 큰 지진이 관측됐다.

2000년대부터 이슈화되기 시작했고 이에 본부에서는 2006년~2008년 1차, 2010~2015년 2차로 난카이 트라프 지역에 해저 지진 관측점 설치를 진행하고 있다. 동일본대지진 이후에는 홋카이도에서 도호쿠 지역을 아우르는 곳에 관측점을 설치하고 있다.

본부가 중앙방재회의와 함께 집중하고 있는 사안은 최근 일본에서 이슈가 되고 있는 ‘수도직하지진’이다. 수도직하지진은 도쿄 수도권의 바로 아래에서 발생하는 지진을 일컫는 말로, 본부는 수도직하지진이 일어날 확률을 ‘30년 내 70%’라고 관측하고 있다.

지난해 12월 중앙방재회의가 발표한 보고서에 따르면 도쿄 도심 남부에서 진도 7.3의 지진이 발생할 경우 사망자 2만 3000명, 부상자 12만 3000명에 이를 것으로 추산된다. 건물이 완전히 무너지거나 전소하는 숫자는 61만채, 총 720만명의 이재민이 도쿄를 비롯한 수도권에서 발생한다.

또한 지진으로 인한 경제 피해도 95조 3000억엔(약 950조원)으로 어림된다. 구리스 계장은 “이런 데이터를 국민들에게 공개하지 않으면 안 된다”면서 “각 기관마다 따로 실시했던 연구나 실험을 한데 모아 관측계획을 공유하고 연구가 겹치지 않도록 조정해 결과를 국민에게 보여 주는 본부 본연의 역할에 충실할 것”이라고 말했다.

도쿄 김민희 특파원 haru@seoul.co.kr

2014-07-25 11면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지