야구로 치면 겨우 7회말… 남은 2회도 내 호흡대로… 소리판에서 놀다 가야지

안동환 기자

수정 2024-01-21 23:43

입력 2024-01-21 23:43

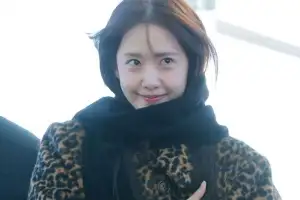

소리꾼 인생 30주년 맞은 장사익

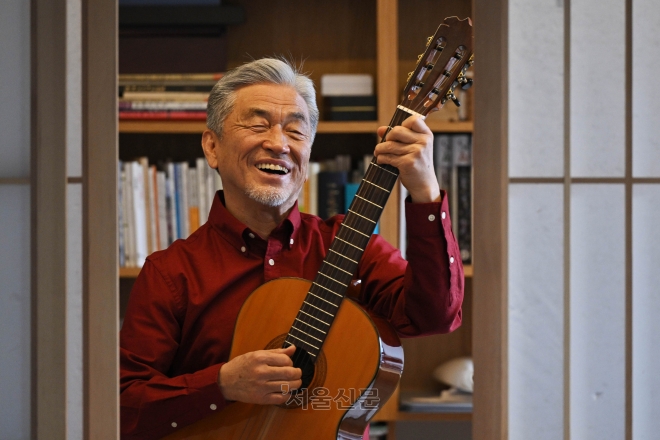

한국 나이로 ‘7학년 6반’인데 진짜 노래는 10년 뒤 나올 것 같다고 한다. 목소리가 쉬고 음정이 틀리고 엉망진창이라도 그 노래는 진짜일 것이라고. 평생 라이브만 고집해 온 소리꾼이 눈빛을 반짝거린다. 오체투지를 하듯 나를 음악에 던져야 희로애락이 소리에 스며든다고.장사익은 올해 데뷔 30주년을 맞았다. 마흔여섯 살이던 1994년 대표곡 ‘찔레꽃’으로 무대에 선 후 지금까지도 최고의 명반으로 꼽히는 1집 ‘하늘 가는 길’을 냈다. 그의 표현을 빌리자면 “국악도, 대중음악도, 아리아도 아닌, 뭣도 아닌” 소리로 ‘장사익류(流)’로 불리는 독보적 장르를 만들어 냈다. 그는 국내외에서 ‘장사익의 소리판’ 공연을 쉼 없이 펼치며 9장의 정규음반을 발표했다. 다음달 6년 만에 10집을 낸다.

홍윤기 기자

집은 사시사철의 풍경을 품고 있다. 벽 두 면을 튼 2층 거실의 통유리창 너머로 그가 ‘와불’(누워 있는 부처) 같다고 한 인왕산 뒷자락의 봉우리와 능선이 수묵화처럼 펼쳐진다. 달인 차(茶)와 삶은 고구마를 내온 그는 싱긋 웃으며 차 석 잔을 다 마셔야 인터뷰를 한다고 했다. 사람과 사람이 소통하는 데는 시간이 필요하다는 이유에서다.

쌀쌀한 기온이 느껴지는 마당 한켠에서 인터뷰 사진을 찍던 그는 몸을 사뿐사뿐 흔들며 ‘찔레꽃처럼 노래했지/찔레꽃처럼 춤췄지/찔레꽃처럼 사랑했지/찔레꽃처럼 살았지’(찔레꽃)를 노래했다. 흥이 일자 ‘젊은 날 떫고 비리던 내 피도/저 붉은 단감으로 익을 수밖에는’(단감)을 재즈 가수처럼 읊조렸다. 장사익은 타고난 가인(歌人)이다.

-데뷔 30주년 소회는.

“30년이 사흘같이 후딱 지나갔다. 10주년 기념 콘서트 때 ‘10년이 하루’라는 타이틀로 공연을 했고, 20주년 때는 ‘찔레꽃’이라는 주제로 무대에 섰다. 그때그때의 인생 이야기를 해 왔다. 노래를 하다 보면 내 인생이 보이고, 관객들은 ‘내 이야기를 하네’라며 웃기도 하고 울기도 한다. 세상에 나와 이렇게 노래하는 게 운명이구나 싶다.”

-30주년 공연 계획은.

“오는 10월 세종문화회관 대극장 공연을 준비하고 있다. 30주년 주제로 ‘나에게 꽃을 준다’는 시(詩)의 한 구절을 마음에 두고 있다. 우리가 남들 좋은 일이 있으면 꽃다발도 건네고 축하도 한다. 그러나 본인에게는 참 가혹하다. 못난이, 바보 천치라고 자기 탓을 하고 스스로 비하하는 사람들이 많다. 남들한테 주는 꽃다발을 자신에게는 주지 않는다. 열심히 살아온 우리 모두에게 ‘최고의 인생’이라고 응원하는 마음을 전하고 싶다.”

-공연마다 인생의 의미를 담아낸다.

“내게 노래는 깨달음을 주는 시이다. 작년 한국시리즈 1차전이 열린 서울 잠실야구장에서 애국가를 불렀다. 야구나 인생이나 다른 게 없다. 칠순 중반의 나는 야구로 치면 7회 말을 앞두고 있다. 내가 이기고 있다 싶으면 8회, 9회 열심히 점수를 지키기 위해 뛴다. 지고 있다고 하면 더 분발하면 된다. 7회를 기준으로 뒤돌아도 보고 앞도 내다본다. 인생의 순간순간을 담아내는 게 노래다.”

홍윤기 기자

“내 음악이 무엇이다 스스로 평가하는 건 마땅치 않다. 표현하자면 박자를 무시하는 의도적인 박치 아닐까. 내 노래는 100% 시다. 시의 운율이 악보 박자대로 딱딱 맞을 수 없다. ‘찔레꽃’, ‘꽃구경’은 아예 박자가 없다. 무대에서 관객과 교감하면서 내 호흡대로 부른다. 대중들이 처음에는 ‘이게 노래인가’ 하고 의구심을 가졌는데 한 10년 넘으니까 내 노래에 몰입하고 함께 즐긴다.”

-음악의 스승이 준 깨달음은.

장사익은 2004년 별세한 천재적인 타악연주가 흑우(黑雨) 김대환을 ‘음악의 스승’으로 꼽는다. 김대환은 열 손가락에 북채, 장구채, 드럼 스틱 등 여섯 개의 채를 쥐고 여러 타악기를 동시에 연주하는 ‘프리뮤직’의 창시자다. 오는 3월 1일 서울 강남구 민속극장 풍류에서 트럼펫 최선배, 이광수 민족음악원장, 장사익, 기타리스트 김광석, 색소폰 이정식, 해금 강은일, 오쿠라 쇼노스케(일본 전통 북), 요코자와 가즈야(일본 피리) 등 흑우와 인연이 깊은 한일 정상급 음악인들이 20주기 추모 공연을 연다.

“무명 시절 사물놀이패를 쫓아다니며 태평소를 불 때다. 어느 뒤풀이 자리에서 김대환 선생님이 나를 불러내 동요 ‘송아지’를 음정, 박자 다 무시하고 불러 보라고 했다. 열심히 노래했더니 선생님이 ‘너 속으로 박자를 세고 있잖아. 그것도 깨야지’라고 하는 순간 머릿속에 번갯불이 일었다. 내가 표현할 수 있는 대로 노래를 불러야 한다고 각성하는 계기가 됐다. 데뷔 후에는 선생님이 딱 한마디, ‘너 인기 끌지 마’라고 했다. 난 그 말씀을 음악의 본질로 승부하라는 의미로 이해했다.”

-불혹을 넘어 데뷔했다.

“보험사 영업사원도 뛰고, 가구점, 카센터에서도 일하고 이것저것 많이 했다. 당시 노래하는 게 꿈인지도 잘 모른 채 좌절을 많이 겪었다. 먹고만 살 정도면 불행하겠다 싶어 국악을 공부했다. (피아니스트) 임동창과 죽이 맞아 신촌의 소극장에서 그의 피아노 반주에 이틀간 노래한 게 데뷔 무대가 됐다. 100석 규모의 소극장을 800명이 몰려와 도떼기시장판처럼 떠들썩하게 했다. 그때 관객들에게 참 감사하다.”

-소리를 잃을 뻔했다.

“지난 7년간 성대결절 수술을 세 번 했다. 두 번 재발해 마지막 수술을 한 후 두 달간 전혀 소리를 내지 못했다. 소리를 질러도 음이 나오지 않아 절망도 했다. 의사가 성대 근육에 상처가 너무 많다고 했다. 한 1년은 매주 클래식 성악 발성 치료를 했다. 지금은 한 달에 한 번 하는데 목 상태가 최상이다. 매일 2시간 운동하고 명상한다. 좋은 소리는 건강한 몸과 정신에서 나온다.”

-10집 신곡 의미는.

“그간 소리판 라이브로 불러온 노래들을 작년 가을 녹음했다. 타이틀은 ‘사람이 사람을 만나 서로 좋아하면 두 사람 사이에 물길이 튼다’는 마종기 시인의 ‘우화의 강’을 노래한 곡이다. 한상호 시인의 ‘뒷짐’은 한 손으로 가면 외롭기에 두 손으로 뒷짐을 지듯 인생도 어울려 가야 한다는 의미를 담은 합창곡이다. 서정춘 시인의 ‘11월처럼’은 자식들이 떠나고 덩그러니 남은 노부부의 이야기를 재즈처럼 불렀고, 허형만 시인의 ‘뒷굽’은 늘 한쪽만 먼저 닳는 구두처럼 기울어진 세상을 노래한다.”

-서울신문 봄날음악회 선곡 중 ‘아리랑’이 눈에 띈다.

“아리랑은 이 땅에 봄의 시작을 알리는 대표적인 노래다. 애국가 같기도 하고, 들을 때마다 막 소름이 돋고 정신적인 각오가 생기는 한국적인 노래다. 봄을 아리랑으로 연다는 의미도 크다. 봄날음악회 무대를 통해 관객들에게 좋은 에너지를 드리고 싶다.”

-장사익의 노래 인생은.

“아이돌 노래가 꽃피는 화려한 봄이라면 내 노래는 굽이굽이 사철의 희로애락이 있다고 할까. 봄이 왔는데도 엉뚱하게 겨울같이 사는 사람들을 보면 철모르는 놈이라고 하지 않나. 늙으면 늙는 대로, 희면 흰 대로 순리대로 산다. 나도 노래도 꾸미지 않고 철 따라 흘러간다.”

안동환 전문기자

2024-01-22 16면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지