[제22회 공초문학상] “시를 쓰는 건 죽은 자, 지금 없는 자 위한 것”

수정 2014-06-19 01:59

입력 2014-06-19 00:00

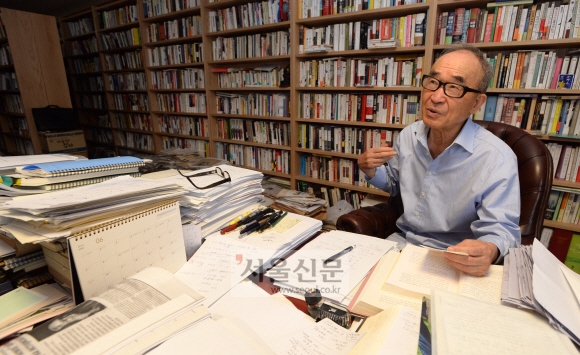

수상자 고은 시인 인터뷰

문단 데뷔 1년 차이던 고은(81) 시인을 ‘불나비’에 빗댄 이가 있었다. 그는 두려움 없이, 쉼 없이 시라는 불구덩이에 뛰어드는 고은을 불을 발견한 프로메테우스에 비유한 시 ‘불나비’를 썼다. 1959년 인쇄소 화재로 세상에 나오지 못했던 고은의 첫 시집에 실린 서시였다. 그는 공초 오상순 선생이다.

손형준 기자 boltagoo@@seoul.co.kr

“주시는 쪽도 불편했을 거고 받기에도 송구스럽다”는 말로 수상 소감을 대신한 그의 기억은 어느새 파릇한 스물셋, 승려로 살았던 1956년으로 건너가 있었다.

당시 그는 전국승려대회를 맞아 서울 조계사 총무원의 허름한 숙직실에서 공초와 처음 만나 함께 살았다. 속인으로 절에 기거했던 공초와 승려대회를 찾은 승려 20여명과 한 방에 꾸역꾸역 껴서 자야 했던 곤궁한 시절이었다.

이후 그와 공초, 구상은 불교, 가톨릭이라는 종교의 경계 없이 가족처럼 어울려 지냈다. 집도 혈연도 없는 공초를 조계사에 영구히 거주하도록 도와준 것도 그였다. 시인은 공초의 말년작 중엔 함께 쓴 것도 있다고 했다.

“공초는 남이 잘 쓰면 칭찬했지만 자기 작품은 자랑하려 하지 않고 자신만의 문학관을 지키고 있었죠. 엄연한 저작권이 있는 지금처럼 자기 문학이냐 남의 문학이냐 하는 구분은 의미 없어 했어요. 이건 세상이 잘 모릅니다. 그래서 함께 시도 쓸 수 있었지요.”

그는 수상작 ‘무제 시편 11’에서 ‘명왕성의 고독을 안다/그 만겁 빙벽의 고독을 안다’고 노래했다. 장소와 시간에 속박되지 않고 우주와 소통하는 시인의 사상을 압축한 이 작품은 공초의 시정신과 맞닿아 있다는 평을 받았다. 시인은 자신의 생명의 씨에 깃든 고독과 우주 권속인 명왕성의 고독이 끊임없이 내통하고 있다는 ‘리얼리티’에서 나온 것이라고 설명했다. 삶의 여러 경험 속에서 늘 고독과 동행해 온 시인은 20세기 인류에게 남겨진 최대의 사명, 과제는 ‘우애’라는 결론에 이르렀다. 최근 세월호 사건을 통과하면서 더욱 굳히게 된 생각이다.

“지금의 시장 속에선 인간이 친구가 될 수 없습니다. 하늘과 땅의 의미도 돈의 의미로 바뀌어 버렸죠. 이런 시장의 야만, 폭력 속에서 우리가 살아남기 위해서는 사물을 연민화하는 게 아니라 함께 살아남기가 되어야지요. 그래서 ‘애도가 길어야 한다’는 자크 데리다의 말을 좋아해요. 최근 세월호 사건에서 보듯 하루나 이틀 생각하고 돌아서서 자기 삶을 사는 행위는 안 된다는 거죠. 내가 쓰는 것도 결국은 죽은 자, 지금 없는 자들을 위해 쓰는 거 아니에요? 내 어깨에는 한국전쟁, 제주 4·3 사건, 1980년 광주 등 무수한 죽음이 짊어져 있어요. 그걸 지워 버리고 살 수가 없죠. 이 죽음들을 하나하나 현재화시키는 것 역시 애도라고 봐요.”

그의 쓰기, ‘애도’는 계속된다. 시인의 책상에는 시 한 편이 700여쪽에 이르는 장시(長詩) ‘처녀’의 원고 뭉치가 묵직하게 자리해 있었다. 현재 487쪽까지 썼다는 ‘처녀’는 지상과 용궁, 천상 등 세 개의 공간을 오가는 심청을 그린 대작이다.

“1950년대 후반 ‘심청부’라는 시를 쓴 이후 ‘고은에겐 심청의 세계가 있다’고 한 평론가들이 더러 있었죠. 중국 고사 등을 따와 만들어진 심청의 문학적 가치를 끌어올려 고전으로 내놓을 수 있는 작품을 준비 중입니다.”

하지만 전 세계에서 오라는 곳이 빗발쳐 온전히 집중할 수 없는 형편이다. 오는 8월 마케도니아 스트루가 국제시축제에서 황금화환상을 받을 예정인 데 이어 10월에는 미국 시카고에서 열리는 강연 및 낭독 행사에 초청받았다. 11월에는 스웨덴 스톡홀름 국제시축제와 영국 첼튼엄문학페스티벌에서 잇따라 참가 요청이 들어온 상태다. “온몸이 찢어져서 쓸 수가 없다. 내 팔자려니 한다”는 팔순의 시인은 “그래도 ‘어떤 시를 쓸까’가 여전히 나를 눈뜨게 하는 질문”이라며 엷은 미소를 띠었다.

정서린 기자 rin@seoul.co.kr

▲1933년 전북 군산 출생 ▲1958년 ‘현대시’ 창간호에 시 ‘폐결핵’으로 등단 ▲1974년 자유실천문인협의회 대표간사 ▲1989년 한국민족예술인총연합회 의장 ▲1990년 민족문학작가회의 회장 ▲1999년 미국 하버드대 연구교수. 버클리대 방문교수 ▲2005년~현재 겨레말큰사전 남북공동편찬사업회 이사장 ▲2008년~현재 단국대 석좌교수 ▲주요 수상: 만해문학상(1988), 대산문학상(1993), 은관문화훈장(2002), 스웨덴 시카다상(2006), 캐나다 그리핀 시인상 평생공로상(2008), 대한민국예술원상(2008), 미국 아메리카어워드(2011)

2014-06-19 19면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지